Índice de la entrada

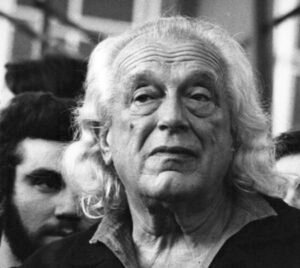

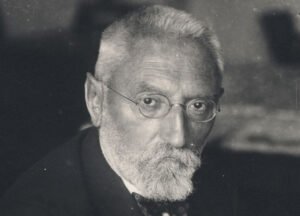

Manuel Altolaguirre

Manuel Altolaguirre (Málaga, 1905 – Burgos, 1959) fue uno de los poetas más singulares de la Generación del 27, grupo literario que renovó profundamente la poesía española del siglo XX. Además de su labor como creador lírico, Altolaguirre destacó como impresor, editor y cineasta, convirtiéndose en una figura fundamental para la difusión de la cultura durante la Segunda República, la Guerra Civil y el exilio republicano. Su poesía, caracterizada por un intimismo reflexivo y una preocupación constante por los temas de la soledad, la muerte y el paso del tiempo, ha sido reivindicada en las últimas décadas como una de las voces más auténticas y personales de su generación, aunque durante mucho tiempo permaneció en un segundo plano frente a figuras más mediáticas como Federico García Lorca o Rafael Alberti.

Primeros años y formación intelectual

Manuel Altolaguirre Bolín nació el 29 de junio de 1905 en Málaga, en el seno de una familia acomodada de la burguesía andaluza. Su infancia transcurrió en un ambiente culturalmente estimulante que favoreció su temprana inclinación hacia las letras y las artes. La ciudad malagueña, con su luminosidad mediterránea y su tradición literaria, marcaría profundamente la sensibilidad estética del joven poeta, quien desde muy temprano mostró una predisposición hacia la introspección y la melancolía.

Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Granada y posteriormente en Madrid, aunque su verdadera vocación se orientó siempre hacia la literatura y las artes gráficas. Durante su estancia universitaria, Altolaguirre entró en contacto con los círculos intelectuales y literarios que fermentaban en la España de los años veinte, participando en tertulias, recitales y proyectos editoriales que le pusieron en contacto con los jóvenes poetas que conformarían la Generación del 27.

Una de las experiencias formativas más significativas fue su aprendizaje en el arte de la tipografía y la impresión, que se convertiría en una pasión paralela a la poesía y que marcaría toda su trayectoria vital. Esta vocación por las artes del libro no era meramente técnica, sino que respondía a una concepción integral del objeto poético, donde el contenido y la forma material se fundían en una unidad estética. En 1926, junto a su amigo y compañero poeta Emilio Prados, fundó la revista y la imprenta Litoral, que se convertiría en una de las publicaciones más importantes de la vanguardia española, dando a conocer las obras de los principales poetas del momento.

Carrera literaria y contexto histórico

La carrera literaria de Altolaguirre comenzó oficialmente en los años veinte, cuando publicó sus primeros poemas en revistas de vanguardia y participó activamente en los proyectos editoriales de la época. Durante la Segunda República Española (1931-1939), Altolaguirre se consolidó como poeta y editor, publicando varios poemarios que exploraban temas existenciales con un lenguaje límpido y una sensibilidad neorromántica que lo distinguía de la experimentación más radical de algunos de sus compañeros de generación.

En 1932 contrajo matrimonio con la también poeta Concha Méndez, con quien compartió no solo la vida personal sino también numerosos proyectos editoriales y culturales. Juntos fundaron la editorial Héroe en Madrid, desde la cual promovieron la obra de jóvenes escritores y contribuyeron decisivamente a la difusión de la nueva poesía española. Esta labor como editor e impresor convirtió a Altolaguirre en un agente cultural de primer orden, alguien que no solo creaba poesía sino que facilitaba su circulación y conocimiento.

El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 trastocó radicalmente la vida de Altolaguirre. Comprometido con la causa republicana, trabajó activamente en la propaganda cultural del bando leal, dirigiendo revistas como Hora de España y editando textos que contribuyeran al esfuerzo bélico desde el frente cultural. La derrota republicana en 1939 lo obligó a tomar el camino del exilio, experiencia traumática que marcaría profundamente su obra posterior.

Altolaguirre se estableció primero en Francia y posteriormente en Cuba, donde continuó su labor como editor e impresor, fundando la revista La Verónica. En 1943 se trasladó a México, país que se convertiría en su segunda patria y donde desarrollaría la etapa final de su carrera. En México, además de continuar escribiendo poesía, se aventuró en el mundo del cine, trabajando como guionista, productor y director de varias películas, entre ellas Subida al cielo (con Luis Buñuel como asesor) y El Cantar de los Cantares, su último proyecto cinematográfico basado en el texto místico adaptado por Fray Luis de León.

La vida de Manuel Altolaguirre se truncó trágicamente el 26 de julio de 1959, cuando falleció en un accidente automovilístico en Burgos, durante un viaje a España para presentar su película El Cantar de los Cantares en el Festival de Cine de San Sebastián. Tenía apenas 54 años y se encontraba en la plenitud de su capacidad creativa. Su muerte prematura privó a la literatura española de uno de sus poetas más auténticos y sensibles.

Análisis de obras principales

Las islas invitadas (1926) es el primer libro publicado por Altolaguirre y constituye una declaración de principios poéticos que anticipan los temas que recorrerán toda su obra. El título mismo es revelador: las islas representan espacios de aislamiento y soledad, pero también de refugio y contemplación, territorio donde el yo poético puede explorar su interioridad lejos del ruido del mundo. Los poemas de este libro están construidos con un lenguaje depurado, próximo a la estética de la poesía pura que defendían Jorge Guillén y Pedro Salinas, pero con un tono más melancólico y reflexivo que evidencia la influencia del romanticismo tardío y del simbolismo. La muerte, el tiempo y la conciencia de la finitud humana aparecen ya como obsesiones centrales, tratadas con una delicadeza y una contención formal que evitan el dramatismo efectista. El libro muestra a un poeta joven que, paradójicamente, reflexiona sobre la fugacidad de la existencia con una madurez y una hondura filosófica poco comunes.

Soledades juntas (1931) profundiza en la paradoja existencial que el título enuncia: la posibilidad de estar acompañado y, sin embargo, experimentar una soledad radical. El poemario explora las relaciones humanas, especialmente el amor, como intentos de trascender el aislamiento fundamental del individuo, pero sin caer en ilusiones consoladoras. Altolaguirre construye una poesía del desencuentro, donde la comunicación plena resulta siempre inalcanzable y donde la presencia del otro no disuelve sino que, a veces, intensifica la conciencia de la propia soledad. El lenguaje se vuelve más despojado y concentrado, eliminando todo ornamento innecesario para dejar desnuda la experiencia emocional. La influencia del existencialismo avant la lettre se percibe en esta exploración de la angustia, la contingencia y la búsqueda de autenticidad. A diferencia de otros poetas del 27 más inclinados al hermetismo o al juego conceptual, Altolaguirre opta por una transparencia expresiva que busca la complicidad emocional del lector.

Nube temporal (1939), escrito durante la Guerra Civil y publicado en el exilio, marca un punto de inflexión en la obra de Altolaguirre. El contexto histórico traumático irrumpe en una poesía que hasta entonces había sido predominantemente intimista, incorporando la dimensión colectiva del sufrimiento y la reflexión sobre la historia. Sin embargo, Altolaguirre no se convierte en un poeta social al uso; su respuesta a la catástrofe sigue siendo profundamente personal, una meditación sobre cómo el individuo enfrenta el horror y la pérdida sin renunciar a la búsqueda de sentido. El título alude a la transitoriedad («nube temporal») de todo lo humano, idea que adquiere una resonancia dolorosa en el contexto de la guerra y el exilio. Los poemas muestran una madurez expresiva que integra la experiencia histórica sin abandonar las preocupaciones existenciales de siempre, creando una síntesis donde lo íntimo y lo colectivo se iluminan mutuamente.

Fin de un amor (1949), publicado en México, constituye uno de los libros más intensos y dolorosos de Altolaguirre. Escrito tras la ruptura de su matrimonio con Concha Méndez, el poemario es una elegía amorosa que no se limita a lamentar la pérdida sino que intenta comprenderla, asumirla e incluso integrarla en una visión más amplia de la existencia. La exploración del amor fracasado se convierte en una reflexión sobre la imposibilidad de retener lo que amamos, sobre la transformación inevitable de los sentimientos y sobre la necesidad de aceptar el cambio como condición de la vida. El tono no es de recriminación ni de amargura, sino de una melancolía serena que reconoce el valor de lo vivido incluso cuando ha dejado de existir. La influencia de Antonio Machado se percibe en esta capacidad para convertir la experiencia personal en reflexión universal, y en el uso de un lenguaje sencillo que oculta una gran profundidad emocional.

Estilo literario y aportaciones

El estilo poético de Manuel Altolaguirre se caracteriza por una aparente sencillez que oculta una gran complejidad emocional y filosófica. A diferencia de otros miembros de la Generación del 27 más inclinados hacia el barroquismo gongorino o la experimentación vanguardista radical, Altolaguirre optó por un lenguaje depurado y transparente, próximo a la estética de la poesía pura pero atravesado por una emotividad genuina que evitaba el formalismo frío.

Su poesía se construye sobre imágenes visuales nítidas, muchas veces relacionadas con elementos naturales (el mar, las nubes, la luz) que funcionan como correlatos objetivos de estados anímicos. Esta capacidad para objetivar la emoción sin traicionarla, para darle forma sensible a la experiencia interior, constituye uno de los logros más notables de su escritura. La influencia del simbolismo francés y del romanticismo tardío se percibe en esta preferencia por la sugerencia sobre la afirmación directa.

Uno de los aspectos más distintivos de Altolaguirre es su conciencia reflexiva, su capacidad para observarse a sí mismo observando, para tematizar el propio acto de la escritura y de la conciencia. Esta dimensión metapoética aparece constantemente en sus versos, donde el poeta no solo expresa emociones sino que interroga sobre la naturaleza misma de la expresión, sobre los límites del lenguaje para capturar la experiencia. Esta preocupación lo aproxima al existencialismo filosófico que se desarrollaba paralelamente en Europa.

La aportación de Altolaguirre como impresor y editor resulta tan importante como su obra poética. Su labor al frente de revistas como Litoral, Poesía, Hora de España y La Verónica, así como su actividad como impresor artesanal, contribuyeron decisivamente a la difusión de la poesía moderna española. Altolaguirre entendía el libro como objeto estético integral, donde la tipografía, el papel, la composición visual formaban parte indisociable del poema. Esta concepción artesanal del libro como obra de arte total anticipó muchas de las preocupaciones de la edición contemporánea y convirtió a Altolaguirre en un pionero de la bibliofilia moderna.

Legado e influencia

El legado de Manuel Altolaguirre ha experimentado un proceso de revalorización progresiva desde las últimas décadas del siglo XX. Durante mucho tiempo, su figura permaneció en un segundo plano dentro de la Generación del 27, eclipsada por personalidades más mediáticas como García Lorca, Alberti o Vicente Aleixandre. Sin embargo, la crítica contemporánea ha reconocido la originalidad y la hondura de una voz poética que, sin estridencias, exploró con autenticidad los grandes temas existenciales.

La coherencia de su trayectoria, su resistencia a las modas literarias y su fidelidad a una concepción ética de la poesía como instrumento de conocimiento y autoconocimiento han hecho de Altolaguirre un referente para las generaciones posteriores, especialmente para aquellos poetas que reivindican una lírica de la intimidad frente a los excesos del experimentalismo o del prosaísmo. Su influencia se percibe en autores como José Ángel Valente o Antonio Gamoneda, quienes comparten con él una concepción de la poesía como indagación en los límites de la experiencia y el lenguaje.

Su labor como editor e impresor ha sido también reivindicada como fundamental para entender la difusión de la poesía española moderna, tanto en la península como en el exilio. Las revistas y ediciones que promovió constituyen hoy documentos imprescindibles para el estudio de la cultura española del siglo XX. Su concepción del libro como objeto estético ha influido en numerosos editores y bibliófilos contemporáneos.

La figura de Manuel Altolaguirre representa, en definitiva, la del artista integral: poeta, impresor, editor y cineasta que no separó nunca la creación de la vida, que hizo de su existencia misma un proyecto estético y ético. Su muerte prematura privó a la literatura española de uno de sus creadores más auténticos, pero su obra permanece como testimonio de una sensibilidad excepcional y como modelo de integridad artística en tiempos de crisis y desgarramiento histórico.

TAMBIÉN TE VA A GUSTAR ESTO

Autor

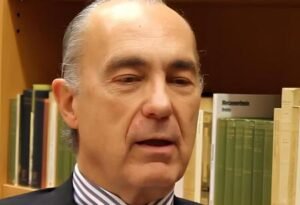

-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.

Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!

Ver todas las entradas