Índice de la entrada

Jorge Guillén. El autor y su obra

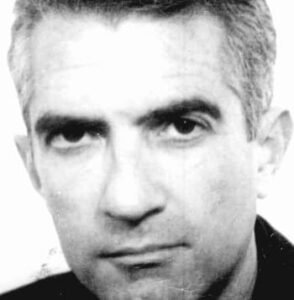

Jorge Guillén (1893-1984) es considerado uno de los máximos exponentes de la poesía pura en lengua española y una de las voces más singulares de la Generación del 27. Su obra poética, caracterizada por una extraordinaria precisión formal, un profundo optimismo existencial y una capacidad única para captar la esencia jubilosa del ser, representa una de las cumbres de la lírica española del siglo XX. Guillén construyó a lo largo de más de cinco décadas una obra poética coherente y arquitectónicamente perfecta, recogida finalmente en el monumental conjunto titulado Aire nuestro. Profesor universitario, crítico literario y poeta de vocación absoluta, su magisterio ha influido decisivamente en la poesía española contemporánea, y su compromiso con la perfección formal y la claridad expresiva lo sitúan como heredero de la gran tradición clásica española.

Primeros años y formación intelectual

Jorge Guillén Álvarez nació en Valladolid el 18 de enero de 1893, en el seno de una familia acomodada de la burguesía castellana. Su padre era empresario y su madre provenía de una familia culta, lo que permitió al joven Jorge crecer en un ambiente propicio para el desarrollo intelectual. Desde temprana edad mostró interés por la literatura y las lenguas, formándose en el instituto de su ciudad natal. En 1909, con apenas dieciséis años, se trasladó a Friburgo (Suiza) para perfeccionar su alemán y ampliar su formación humanística, experiencia que marcaría profundamente su visión cosmopolita de la cultura.

De regreso a España, Guillén inició estudios de Filosofía y Letras en las universidades de Granada y Madrid, donde entró en contacto con los ambientes intelectuales más avanzados del país. En la Residencia de Estudiantes de Madrid, centro neurálgico de la vida cultural española, trabó amistad con quienes serían sus compañeros de generación: Pedro Salinas, Federico García Lorca, Rafael Alberti y Luis Cernuda, entre otros. En 1917 se licenció en Letras por la Universidad de Granada y comenzó su carrera como lector de español en la Sorbona de París, donde permaneció hasta 1923. Esta estancia parisina resultó fundamental: allí entró en contacto con la poesía francesa contemporánea, especialmente con la obra de Paul Valéry, cuya concepción de la poesía como construcción intelectual rigurosa influiría decisivamente en su propia poética.

En 1924, Guillén se doctoró en Letras por la Universidad de Madrid con una tesis sobre Luis de Góngora, el gran poeta barroco cuya reivindicación constituyó uno de los signos distintivos de la Generación del 27. A partir de entonces, desarrolló una carrera académica que lo llevó a ocupar cátedras de Literatura Española en las universidades de Murcia (1925-1929) y Sevilla (1931-1938), donde impartió enseñanzas que marcaron a varias generaciones de estudiantes. Durante estos años, Guillén compaginó su labor docente con la creación poética, trabajando con extrema lentitud y rigor en los poemas que conformarían su obra capital.

Carrera literaria y contexto histórico

La primera publicación importante de Jorge Guillén fue Cántico en 1928, un libro que contenía setenta y cinco poemas y que el autor revisaría y ampliaría sistemáticamente en sucesivas ediciones (1936, 1945, 1950) hasta alcanzar su forma definitiva con trescientos treinta y cuatro poemas. Esta práctica de reelaboración constante caracterizó toda su obra: Guillén concebía sus libros como organismos vivos que crecían y se perfeccionaban con el tiempo, en una búsqueda incesante de la perfección formal y conceptual.

El estallido de la Guerra Civil Española en 1936 trastocó radicalmente la vida de Guillén. Aunque su posición política era moderada y liberal, las circunstancias lo obligaron a exiliarse. En 1938 abandonó España y se trasladó a Estados Unidos, donde comenzó una larga etapa de exilio que duraría casi cuarenta años. Esta experiencia del destierro, dolorosa para quien estaba tan profundamente arraigado en su Castilla natal, marcó un giro en su poesía. Si Cántico había sido un canto jubiloso a la realidad y al ser, las obras que compuso durante el exilio reflejarían una conciencia más aguda del dolor histórico y la injusticia.

En Estados Unidos, Guillén desarrolló una brillante carrera académica en prestigiosas universidades: Wellesley College (1940-1957), donde fue profesor de Literatura Española y Comparada, y posteriormente Yale, Ohio State University y Harvard. Su magisterio fue reconocido internacionalmente y formó a numerosos hispanistas norteamericanos. Durante estos años de exilio publicó Clamor (1957-1963), una trilogía compuesta por Maremagnum, Que van a dar en la mar y A la altura de las circunstancias, donde abordaba la realidad histórica de su tiempo con una mirada crítica que contrastaba con el optimismo ontológico de Cántico.

Tras la muerte de Franco en 1975, Guillén pudo regresar definitivamente a España, estableciéndose en Málaga, donde pasó sus últimos años. En 1976 recibió el Premio Cervantes, el máximo galardón de las letras hispánicas, en reconocimiento a toda su trayectoria. Continuó escribiendo hasta edad muy avanzada, publicando Homenaje (1967), Y otros poemas (1973) y Final (1982), obras que completaban su gran proyecto poético. Jorge Guillén murió en Málaga el 6 de febrero de 1984, a los noventa y un años, dejando una obra poética que constituye uno de los legados más importantes de la literatura española contemporánea.

Análisis de obras principales

Cántico (1928-1950) constituye la obra maestra de Jorge Guillén y una de las cumbres de la poesía española del siglo XX. El libro, que alcanzó su forma definitiva en la edición de 1950 con trescientos treinta y cuatro poemas organizados en cinco secciones, es un canto jubiloso a la existencia. El título remite a los cánticos bíblicos, pero aquí se trata de un cántico secular, un himno a la realidad misma en toda su plenitud. El tema central es la afirmación gozosa del ser: «El mundo está bien hecho» es la convicción que subyace a toda la obra. Guillén celebra el simple hecho de estar vivo, de existir en el mundo, de participar en la maravilla del ser. Los poemas de Cántico captan instantes de plenitud —el despertar matutino, la luz del mediodía, el amor, la contemplación de la naturaleza— y los fijan mediante una palabra precisa y cristalina. El optimismo ontológico de Guillén no es ingenuo: reconoce la existencia del mal y del dolor, pero opta deliberadamente por celebrar lo positivo, por acentuar la alegría de vivir. La estructura del libro es arquitectónica: cada poema ocupa un lugar preciso en el conjunto, y las cinco partes trazan un recorrido que va desde el despertar del ser hasta su plenitud. Cántico representa la vertiente más puramente lírica de Guillén, donde la poesía pura alcanza su expresión más perfecta: una poesía despojada de anécdota, de sentimentalismo y de retórica superflua, que busca captar la esencia misma de las cosas mediante la palabra exacta.

Clamor (1957-1963) marca un giro fundamental en la obra de Guillén. Si Cántico era el canto del ser en su dimensión más esencial y atemporal, Clamor es el grito ante la realidad histórica concreta, ante el desorden del mundo, ante la injusticia y el sufrimiento. La trilogía se abre con Maremagnum (1957), cuyo título evoca el mar agitado, el caos, la confusión. Aquí Guillén aborda temas que había evitado en Cántico: la guerra, la opresión política, la miseria social, el absurdo de la historia contemporánea. La Segunda Guerra Mundial, los totalitarismos, el exilio, la España franquista, todo ello aparece reflejado en estos poemas de tono más oscuro y dramático. El segundo volumen, …Que van a dar en la mar (1960), continúa esta línea de reflexión sobre el tiempo histórico y la fugacidad de la vida humana. El tercero, A la altura de las circunstancias (1963), plantea la necesidad de compromiso ético del poeta ante su tiempo. Sin embargo, incluso en Clamor, Guillén mantiene su fe en la vida y en la capacidad del ser humano para resistir y crear belleza en medio del caos. La dicotomía entre Cántico y Clamor no implica una contradicción, sino una ampliación de perspectiva: el poeta que celebraba el ser ahora debe enfrentarse también al desorden y al dolor, sin renunciar por ello a su confianza fundamental en la vida.

Homenaje (1967) constituye el tercer gran bloque de la obra guilleniana. Como su título indica, se trata de un libro de homenajes: a poetas, escritores, artistas, amigos, lugares, momentos históricos, ideas. Guillén rinde tributo a la tradición cultural que lo ha formado, desde los clásicos españoles hasta los contemporáneos, pasando por autores de todas las literaturas. El libro tiene un carácter más fragmentario y diverso que los anteriores, e incluye poemas de circunstancias, glosas, variaciones sobre temas ajenos, traducciones y recreaciones. Sin embargo, esta diversidad no implica dispersión: Homenaje refleja la concepción guilleniana de la poesía como diálogo con la tradición, como participación en una conversación cultural que trasciende las fronteras temporales y geográficas. El poeta se sitúa en una red de relaciones con otros creadores, reconociendo sus deudas y estableciendo afinidades. Entre los homenajeados figuran Antonio Machado, Juan Ramón Jiménez, Paul Valéry, Dante, Góngora, y muchos otros. Homenaje es también un libro sobre la amistad, valor central para la Generación del 27, y sobre la capacidad de la cultura para crear vínculos entre seres humanos separados por el tiempo y el espacio.

La obra completa de Guillén se reunió finalmente bajo el título Aire nuestro, que engloba Cántico, Clamor, Homenaje y las últimas secciones Y otros poemas y Final. Este conjunto monumental representa uno de los proyectos poéticos más ambiciosos y coherentes de la literatura española. Aire nuestro es el aire que respiramos, el espacio común de la existencia humana, y el título resume la intención del poeta: crear una poesía que, siendo personal y rigurosa, sea al mismo tiempo común y compartida, que hable de la experiencia humana universal a través de la voz de un individuo concreto. La arquitectura de Aire nuestro despliega un arco que va desde la afirmación jubilosa del ser hasta la aceptación serena de la muerte, pasando por el dolor histórico y el reconocimiento de la tradición cultural. Es una obra que aspira a la totalidad, sin caer por ello en la dispersión o el caos, manteniendo siempre la claridad, la precisión y la conciencia constructiva que caracterizan el mejor Guillén.

Estilo literario y aportaciones

El estilo de Jorge Guillén se caracteriza por una búsqueda incesante de la precisión y la esencialidad. Su poesía es el resultado de un proceso de depuración extrema en el que cada palabra, cada imagen, cada estructura sintáctica ha sido cuidadosamente elegida y pulida. Guillén practica lo que se ha llamado poesía pura: una poesía que elimina todo lo accesorio, lo anecdótico, lo puramente sentimental o retórico, para quedarse con lo esencial. Sin embargo, esta depuración no conduce a la sequedad o al hermetismo, sino a una claridad luminosa que permite captar con extraordinaria nitidez la realidad.

Una de las características más notables de la poesía guilleniana es su concentración expresiva. Los poemas de Guillén suelen ser breves, construidos mediante frases nominales, elipsis y condensaciones sintácticas que exigen un lector atento. El poeta tiende a eliminar nexos y partículas para crear un lenguaje de máxima densidad semántica. Esta economía verbal no es frialdad, sino intensidad: cada palabra cuenta, cada verso está cargado de significación. El resultado es una poesía que parece simple en superficie pero que revela su complejidad en lecturas sucesivas.

La métrica de Guillén es igualmente precisa y variada. Utiliza tanto formas tradicionales (sonetos, décimas, quintillas) como verso libre, siempre con absoluto dominio técnico. Su predilección por las formas cerradas, especialmente la décima, responde a su concepción de la poesía como construcción rigurosa, como arquitectura verbal donde cada elemento debe estar en su lugar exacto. La musicalidad de sus versos surge no de efectos fáciles, sino de una sabia combinación de ritmos y cadencias que reflejan los ritmos mismos del pensamiento y de la percepción.

En cuanto al lenguaje, Guillén se caracteriza por su preferencia por el sustantivo sobre el adjetivo. Los sustantivos, especialmente los abstractos, le permiten captar esencias: ser, luz, aire, alba, plenitud, perfección. Cuando utiliza adjetivos, estos son precisos y necesarios, nunca ornamentales. Su vocabulario combina términos cotidianos con cultismos, creando un registro que es a la vez accesible y elevado. Las imágenes guillenianas son generalmente visuales y diurnas: luz, claridad, mediodía, horizonte. Frente a la noche y la sombra de otros poetas contemporáneos, Guillén es el poeta de la luz meridiana, de la visión clara y distinta.

Uno de los aspectos más originales de la poética guilleniana es su tratamiento del tiempo. En Cántico, Guillén aspira a captar el instante de plenitud, el momento en que el ser se revela en toda su intensidad. Este «eterno presente» no es una negación del tiempo, sino un intento de vivir el tiempo en profundidad, de experimentar cada instante como si fuera eterno. La famosa exclamación «¡El mundo está bien hecho!» no es una afirmación ingenua sobre la realidad, sino una decisión ética y estética: optar por la afirmación frente a la negación, por la presencia frente a la ausencia. Esta actitud, que ha sido malinterpretada como escapismo, es en realidad una forma de compromiso radical con la realidad.

La aportación de Guillén a la poesía española es fundamental en varios aspectos. Primero, llevó a su máxima expresión la corriente de la poesía pura que Juan Ramón Jiménez había iniciado. Segundo, demostró que era posible crear una poesía intelectualmente rigurosa sin perder intensidad emocional. Tercero, mantuvo vivo el ideal de la perfección formal en una época que tendía hacia la experimentación desenfrenada o el abandono de las formas. Cuarto, construyó una obra de largo aliento, coherente y arquitectónicamente perfecta, en un tiempo que favorecía la fragmentación. Y quinto, ofreció un modelo de clasicismo moderno, de síntesis entre tradición e innovación, que ha resultado fecundo para poetas posteriores.

Legado e influencia

El legado de Jorge Guillén en la poesía española es inmenso y perdurable. Como miembro destacadísimo de la Generación del 27, contribuyó decisivamente a la renovación de la lírica española en el siglo XX. Su opción por la poesía pura, lejos de ser un callejón sin salida, abrió posibilidades expresivas que otros poetas han explorado y desarrollado. La generación siguiente, especialmente poetas de la Generación del 50 como Claudio Rodríguez o José Ángel Valente, aprendieron de Guillén la lección del rigor formal y la concentración expresiva.

La influencia internacional de Guillén ha sido notable, especialmente en el ámbito académico norteamericano, donde formó a generaciones de estudiosos y donde su obra es ampliamente leída y estudiada. Poetas de diversas tradiciones han reconocido su magisterio, admirando especialmente su capacidad para unir inteligencia y emoción, forma y contenido, tradición e innovación. Su ejemplo demuestra que la exigencia formal no está reñida con la autenticidad expresiva, y que la poesía puede ser a la vez accesible y profunda, clara y compleja.

En el ámbito académico, la obra de Guillén continúa generando estudios, tesis doctorales, ediciones críticas y análisis desde múltiples perspectivas. Su correspondencia con otros escritores, especialmente con Pedro Salinas, constituye un documento valiosísimo para entender la gestación de la poesía del 27. Los archivos Guillén, depositados en diversas instituciones, siguen revelando materiales inéditos que permiten profundizar en el conocimiento de su proceso creativo.

Desde el punto de vista de la teoría poética, las reflexiones de Guillén sobre el lenguaje, la forma y la función de la poesía han sido fundamentales. Su defensa de la poesía como conocimiento, como forma específica de aprehender y expresar la realidad, ha influido en debates posteriores sobre la naturaleza y el sentido de la creación poética. Su concepción del poeta como artesano de la palabra, que trabaja paciente y rigurosamente en la construcción del poema, ofrece una alternativa a las teorías del automatismo o la inspiración espontánea.

El optimismo ontológico de Guillén, su capacidad para celebrar la vida y el ser en medio de un siglo terrible, tiene hoy una actualidad particular. En tiempos de pesimismo y desencanto, la voz de Guillén recuerda que es posible mantener la fe en la existencia sin caer en la ingenuidad, que la belleza y la perfección son valores que merecen ser cultivados, y que la poesía puede ser un instrumento de afirmación vital. Su mensaje, «el mundo está bien hecho», no es una descripción de la realidad tal como es, sino una decisión ética: elegir ver y celebrar lo positivo, construir belleza y sentido en medio del caos.

Hoy, cuatro décadas después de su muerte, Jorge Guillén sigue siendo leído, estudiado y admirado. Su Cántico continúa siendo un libro de referencia obligada para quien quiera entender la poesía española del siglo XX. Su ejemplo de coherencia vital, de dedicación absoluta a la poesía entendida como vocación y como servicio, inspira a nuevas generaciones de creadores. Y su obra, luminosa, precisa, arquitectónicamente perfecta, permanece como testimonio de que la poesía puede aspirar a la perfección formal sin renunciar a la verdad humana, y que el lenguaje, trabajado con rigor y amor, puede captar y transmitir la maravilla esencial de existir.

TAMBIÉN TE VA A GUSTAR ESTO

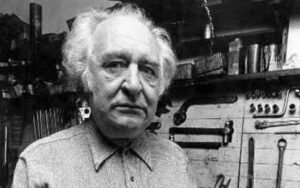

Autor

-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.

Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!

Ver todas las entradas