Cerrar podrá mis ojos la postrera

La intensidad dramática de este poema se percibe desde su misma estructura: una composición que funciona como alegato desafiante ante la muerte. Francisco de Quevedo construye aquí una de las declaraciones amorosas más poderosas de la literatura en lengua española, proponiendo que el amor auténtico posee una fuerza tal que puede burlar a la muerte misma y sobrevivirla. No se trata de una simple hipérbole retórica, sino de una convicción expresada con tal vehemencia que el lector siente la urgencia del poeta por demostrar lo indemostrable: que su pasión amorosa trasciende los límites de lo físico y lo temporal.

El tono del soneto es, paradójicamente, a la vez sombrío y esperanzador. Quevedo acepta la inevitabilidad de la muerte —»cerrar podrá mis ojos la postrera sombra»—, pero inmediatamente se rebela contra su poder absoluto mediante una serie de conjunciones adversativas («mas no», «mas») que marcan el giro argumentativo central del poema. Esta estructura dialéctica (tesis-antítesis) refleja el pensamiento barroco en su faceta más conceptista: cada afirmación sobre el poder de la muerte es inmediatamente contraargumentada con una negación que defiende la permanencia del amor.

Una de las claves interpretativas más fascinantes reside en la alusión mitológica al río Leteo, ese caudal del inframundo griego cuyas aguas provocaban el olvido total de la vida terrena. Cuando Quevedo escribe que su llama sabrá «nadar el agua fría» y que no dejará «de esotra parte en la ribera» la memoria «en donde ardía», está afirmando algo revolucionario: su amor se niega a beber del Leteo, rechaza el olvido que la mitología clásica consideraba inevitable. Esta imagen condensa el núcleo del poema: el fuego del amor navegando por las aguas de la muerte, dos elementos naturalmente opuestos que aquí se reconcilian de manera imposible.

El campo semántico del fuego domina el poema como metáfora del sentimiento amoroso. Aparece en «ardía», «mi llama», «tanto fuego», «gloriosamente ardido» y finalmente en «ceniza», el resultado de la combustión total. Esta utilización del fueto no es casual: desde la tradición petrarquista —iniciada por el poeta italiano Francesco Petrarca en el siglo XIV— el amor se concibe como un fuego que consume al enamorado, que lo quema desde dentro con una pasión tan intensa que resulta simultáneamente dolorosa y placentera. Quevedo hereda esta convención renacentista, pero la radicaliza: su fuego no se apaga ni siquiera cuando todo se convierte en polvo.

Los tercetos presentan una gradación anatómica que resulta extraordinariamente efectiva. Quevedo enumera los distintos niveles de su ser —alma, venas, médulas— para afirmar que todos ellos han sido consumidos por el amor. El alma estuvo prisionera de «todo un Dios» (el dios Eros o Cupido, deidad del amor), las venas proporcionaron «humor» (líquido, sangre) al fuego de la pasión, y las médulas (la parte más profunda e íntima del cuerpo, el tuétano de los huesos) ardieron «gloriosamente». Esta progresión de lo espiritual a lo físico más recóndito demuestra que el amor ha impregnado absolutamente toda su existencia.

La arquitectura sintáctica de los versos finales merece especial atención. Quevedo emplea una estructura bimembre que relaciona cada verso del primer terceto con su correspondiente del segundo: el alma dejará su cuerpo pero no su cuidado (su preocupación amorosa); las venas serán ceniza pero tendrán sentido (conciencia, capacidad de sentir); las médulas serán, polvo pero polvo enamorado. Esta correlación crea un efecto de inevitabilidad: cada parte del ser se desintegrará, sí, pero conservará la esencia del amor que la definió en vida.

El verso final —»polvo serán, mas polvo enamorado»— constituye una de las expresiones más memorables de toda la poesía española. En cinco palabras, Quevedo sintetiza su desafío existencial: la materia se reducirá a su mínima expresión (polvo, ceniza, nada), pero incluso en ese estado de máxima aniquilación física, algo permanecerá: la condición de enamorado. El adjetivo «enamorado» aplicado al «polvo» es una audacia conceptual asombrosa, una paradoja que otorga vida y sentimiento a lo más inerte y muerto que existe.

Es importante notar que este soneto, aunque de inspiración petrarquista en su tratamiento del amor como fuerza suprema, tiene también ecos de filosofía estoica cristianizada. El estoicismo propugnaba aceptar serenamente la muerte como parte del orden natural, pero Quevedo —que admiraba profundamente a Séneca y tradujo parte de su obra— no alcanza esa impasibilidad. Su estoicismo es más bien un «querer ser estoico» sin conseguirlo del todo: admite racionalmente que morirá, pero emocionalmente se resiste, aferrándose al amor como tabla de salvación ante la angustia existencial.

La repetición de estructuras adversativas («mas») funciona como repetición retórica que clava en el lector la idea central: todo acabará menos el amor. Este esquema de afirmación-negación atraviesa las cuatro estrofas, creando un ritmo argumentativo que mimetiza el pulso de una discusión filosófica. Es como si Quevedo dialogara consigo mismo, como si intentara convencerse —y convencernos— de que el amor puede, efectivamente, vencer a la muerte.

Resulta llamativa la ausencia de referencias religiosas explícitas en un poema del siglo XVII. Quevedo no menciona la inmortalidad del alma cristiana, ni la resurrección, ni el reencuentro celestial con la amada. Su planteamiento es más pagano, más terrenal: el amor permanecerá no porque exista un cielo donde las almas se reúnan, sino porque su intensidad es tal que ni siquiera la aniquilación total puede borrarlo. Hay aquí un salto casi existencialista, una afirmación de la voluntad individual frente al vacío.

La metáfora inicial —»cerrar podrá mis ojos la postrera sombra»— presenta la muerte como una sombra que cierra los ojos, es decir, que apaga la luz de la vida. El contraste entre «sombra» y «blanco día» refuerza esta lectura: la oscuridad de la muerte se lleva la claridad de la existencia. Sin embargo, nótese que Quevedo no dice que la muerte «cerrará» sus ojos, sino que «podrá cerrar», matizando así el poder absoluto de la muerte y dejando abierta la puerta a la resistencia que desarrollará en los versos siguientes.

El encabalgamiento entre versos es frecuente en el soneto, creando una sensación de desbordamiento emocional que refleja formalmente la imposibilidad de contener el sentimiento dentro de límites estrictos. Las frases se prolongan más allá del verso, del mismo modo que el amor pretende prolongarse más allá de la vida. Esta tensión entre la forma cerrada del soneto (estrofa de estructura rigurosa) y el contenido desbordante (pasión que no acepta límites) es característica del espíritu barroco.

En definitiva, «Amor constante más allá de la muerte» trasciende su condición de poema amoroso para convertirse en una meditación sobre la permanencia de la propia identidad.

Cerrar podrá mis ojos la postrera

sombra que me llevare el blanco día,

y podrá desatar esta alma mía

hora, a su afán ansioso lisonjera;

mas no de esotra parte en la ribera

dejará la memoria, en donde ardía:

nadar sabe mi llama el agua fría,

y perder el respeto a ley severa.

Alma, a quien todo un Dios prisión ha sido,

venas, que humor a tanto fuego han dado,

medulas, que han gloriosamente ardido,

su cuerpo dejará, no su cuidado;

serán ceniza, mas tendrá sentido;

polvo serán, mas polvo enamorado.

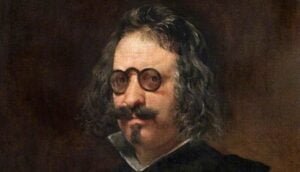

Francisco de Quevedo

Autor

-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.

Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!

Ver todas las entradas