Índice de la entrada

Introducción

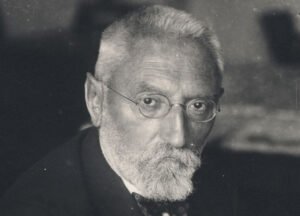

Gabriel Celaya es el seudónimo literario de Rafael Gabriel Juan Múgica Celaya Leceta (Hernani, Guipúzcoa, 1911 – Madrid, 1991), uno de los poetas más significativos de la literatura española del siglo XX. Su obra, que abarca desde la experimentación vanguardista de los años cuarenta hasta la contundente poesía social de los años cincuenta y sesenta, convirtió a Celaya en una voz esencial de la resistencia cultural durante el franquismo. Su famoso verso «La poesía es un arma cargada de futuro» sintetiza su concepción de la literatura como instrumento de transformación social y como testimonio comprometido con la realidad histórica de su tiempo.

Primeros años y formación intelectual

Gabriel Celaya nació en el seno de una familia burguesa industrial vasca el 18 de marzo de 1911 en Hernani, provincia de Guipúzcoa. Su verdadero nombre era Rafael Múgica Celaya, y creció en un entorno de relativa prosperidad económica vinculado a la industria papelera familiar. Esta condición de clase privilegiada marcaría posteriormente su conciencia social y su posición crítica frente a las estructuras económicas y políticas de la España de su tiempo.

Siguiendo los deseos familiares, Celaya se trasladó a Madrid para estudiar Ingeniería Industrial, carrera que completó con éxito y que ejerció durante varios años en la empresa familiar. Sin embargo, esta vocación técnica convivió desde muy temprano con una intensa inquietud literaria. Durante sus años de formación en Madrid, el joven Múgica se acercó a los círculos intelectuales y artísticos de la capital, donde entró en contacto con las vanguardias literarias y comenzó a escribir sus primeros poemas. La tensión entre su formación científica y su vocación poética sería una constante vital que enriquecería su visión del mundo y su concepción del lenguaje.

En 1935, adoptó el seudónimo de Juan de Leceta para publicar sus primeros versos, iniciando así una práctica de desdoblamiento identitario que culminaría con la adopción definitiva del nombre Gabriel Celaya en 1946. Esta multiplicidad de identidades reflejaba no solo un deseo de separar su vida burguesa de su compromiso literario, sino también una búsqueda de autenticidad que caracterizaría toda su trayectoria.

Carrera literaria y contexto histórico

La Guerra Civil Española (1936-1939) supuso un punto de inflexión en la vida de Celaya. Aunque no participó directamente en el conflicto, la guerra y sus consecuencias transformaron radicalmente su visión del mundo y su concepción de la función del poeta en la sociedad. La derrota republicana y el establecimiento de la dictadura franquista crearon un contexto de represión, censura y miseria que marcaría profundamente su producción literaria durante las siguientes cuatro décadas.

En los años cuarenta, Celaya publicó sus primeras obras bajo diversos seudónimos, explorando territorios poéticos variados que iban desde el existencialismo hasta la experimentación vanguardista. Libros como Marea del silencio (1935), La soledad cerrada (1947) y Tranquilamente hablando (1947, firmado como Juan de Leceta) muestran a un poeta que todavía busca su voz definitiva, oscilando entre la introspección personal y la preocupación por el lenguaje mismo.

El verdadero giro en su carrera se produjo a partir de 1950, cuando Celaya abrazó plenamente la poesía social y se convirtió, junto a Blas de Otero, en uno de los máximos exponentes de la lírica comprometida en la España de posguerra. Esta etapa, que coincide con la consolidación de la Generación del 50, se caracterizó por una concepción ética y política de la poesía, entendida como arma de denuncia y como vehículo de solidaridad con los oprimidos.

Durante los años sesenta y setenta, Celaya continuó su prolífica producción, manteniendo su compromiso social pero incorporando también reflexiones sobre la historia, la memoria y la identidad nacional. La transición democrática tras la muerte de Franco en 1975 encontró en Celaya a un poeta veterano cuyo testimonio resultaba esencial para comprender la resistencia cultural del período dictatorial. Siguió publicando hasta el final de su vida, falleciendo en Madrid el 18 de abril de 1991, dejando tras de sí una obra inmensa y heterogénea que abarca más de cincuenta títulos.

Análisis de obras principales

Cantos íberos (1955) representa uno de los hitos fundacionales de la poesía social española. En este poemario, Celaya construye un discurso lírico que fusiona la denuncia de las injusticias sociales con una visión esperanzada del futuro colectivo. Los poemas de esta obra recorren la geografía española mostrando la realidad de los trabajadores, campesinos y marginados del régimen franquista, utilizando un lenguaje directo y accesible que rompe con las convenciones del hermetismo poético. El famoso poema «La poesía es un arma cargada de futuro» se incluye en este libro y se ha convertido en el manifiesto más conocido de la poesía comprometida en lengua española, defendiendo una lírica que no sea «un lujo cultural» sino un «instrumento útil» para la transformación social. La reivindicación de Antonio Machado como maestro espiritual atraviesa toda la obra, estableciendo una genealogía ética que enlaza la mejor tradición poética española con el compromiso político del presente.

Episodios nacionales (1962) constituye una ambiciosa empresa poética en la que Celaya intenta trazar un fresco lírico de la historia de España desde una perspectiva crítica y popular. Inspirándose en los Episodios Nacionales de Benito Pérez Galdós, el poeta vasco construye un largo poema narrativo que recorre acontecimientos históricos, figuras legendarias y momentos decisivos de la identidad colectiva española. La obra supone una reescritura lírica de la historia oficial, dando voz a los olvidados, cuestionando los mitos nacionales y proponiendo una visión alternativa del pasado que subraya las luchas populares frente a las narrativas del poder. El lenguaje mantiene la claridad y la intención comunicativa características de su poesía social, pero incorpora también una dimensión épica y una complejidad estructural que evidencian la madurez artística del autor.

Lo demás es silencio (1952) representa un momento crucial en la evolución de Celaya hacia la poesía social. El título, tomado de las últimas palabras de Hamlet, establece una tensión entre el silencio impuesto por la dictadura y la necesidad urgente de hablar. Los poemas de este libro exploran temas existenciales —la angustia, la soledad, la muerte— pero siempre desde una perspectiva que conecta lo individual con lo colectivo. Celaya muestra aquí su capacidad para fundir la reflexión filosófica con la denuncia social, creando una poesía que es a la vez íntima y pública, personal y política. La influencia del existencialismo francés, especialmente de Jean-Paul Sartre y Albert Camus, se percibe en la preocupación por la libertad, la responsabilidad y el compromiso, pero Celaya adapta estas inquietudes al contexto específico de la España franquista, donde el silencio era tanto una condición impuesta como una tentación peligrosa.

La hija de Arbigorriya (1975), publicada en el año de la muerte de Franco, representa la culminación de la poesía crítica y desmitificadora de Celaya. El título alude a una figura legendaria del folclore vasco, pero el libro es en realidad una reflexión mordaz sobre las estructuras de poder, la educación represiva y la aniquilación de la libertad individual en la sociedad española. Poemas como «Biografía» ofrecen un retrato demoledor del proceso de socialización mediante el cual las instituciones (familia, escuela, trabajo) moldean y someten al individuo desde la infancia hasta la muerte. El tono es más irónico y desencantado que en obras anteriores, reflejando quizá el cansancio de décadas de lucha y la constatación de que, incluso en los estertores del franquismo, las estructuras de dominación permanecían intactas. La obra muestra a un Celaya todavía combativo pero más consciente de las limitaciones del arte como instrumento de cambio social.

Estilo literario y aportaciones

El estilo de Gabriel Celaya se caracteriza por su deliberada sencillez expresiva y su rechazo de los artificios retóricos que habían dominado buena parte de la lírica española anterior. Celaya defendía un lenguaje coloquial, directo y comunicativo, capaz de llegar a un público amplio más allá de las élites culturales. Esta opción estética, que algunos críticos censuraron como «prosaísmo» o falta de elaboración poética, respondía en realidad a una concepción ética del arte: la poesía debía ser útil, comprensible y transformadora, no un ejercicio de virtuosismo formal reservado a iniciados.

Sin embargo, sería un error considerar la poesía de Celaya como simple o carente de complejidad. Su dominio del ritmo, su capacidad para crear imágenes memorables y su habilidad para construir estructuras poéticas coherentes demuestran un profundo conocimiento del oficio poético. Lo que Celaya rechazaba no era la calidad artística, sino el elitismo y el esteticismo que desconectaban la poesía de la realidad social. Su influencia del Antonio Machado tardío, del César Vallejo más comprometido y de la tradición romántica española se percibe en su énfasis en la función comunicativa del poema.

Una de las aportaciones más significativas de Celaya a la poesía española fue su teorización sobre la poesía social. En numerosos ensayos y reflexiones metapoéticas, defendió la idea de que el poeta no debía situarse al margen de la historia, sino intervenir activamente en los conflictos de su tiempo. Esta concepción «perlocucionaria» de la poesía —es decir, orientada a producir efectos en el receptor— supuso una ruptura con la tradición simbolista y con el hermetismo que había dominado la lírica europea desde finales del siglo XIX.

Celaya también fue un experimentador inquieto que exploró diferentes registros y formas a lo largo de su carrera. Aunque es conocido principalmente por su poesía social, también cultivó la lírica amorosa, la reflexión filosófica, la poesía autobiográfica y la experimentación vanguardista. Su obra muestra una versatilidad que desmentía las acusaciones de monotemática que algunos críticos le dirigieron.

Legado e influencia

El legado de Gabriel Celaya en la literatura española es complejo y controvertido. Durante décadas, especialmente tras el triunfo de la llamada «poesía de la experiencia» en los años ochenta, la obra de Celaya y de otros poetas sociales fue relegada por la crítica académica, que consideraba su esteticismo insuficiente y su compromiso político anacrónico. Sin embargo, en las últimas décadas se ha producido una revalorización de su figura que reconoce la importancia histórica de su testimonio y la calidad de sus mejores poemas.

La influencia de Celaya se percibe en numerosos poetas posteriores comprometidos con la realidad social, especialmente en América Latina, donde su obra fue ampliamente leída y admirada. Poetas como Mario Benedetti, Ernesto Cardenal o Roque Dalton reconocieron su deuda con la poesía social española y, específicamente, con el ejemplo de Celaya. En España, aunque la generación inmediatamente posterior (los «novísimos») rechazó su estética, poetas más recientes han reivindicado la vigencia de una lírica comprometida que no renuncie a la intervención política.

Más allá de valoraciones estéticas cambiantes, la figura de Gabriel Celaya permanece como símbolo de la resistencia cultural durante uno de los períodos más oscuros de la historia española. Su vida y su obra testimonian la posibilidad de mantener la dignidad intelectual y el compromiso ético incluso en las circunstancias más adversas. Su insistencia en que «la poesía es un arma cargada de futuro» sigue resonando como un desafío a todas las formas de opresión y como una reivindicación del poder transformador de la palabra poética.

Autor

-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.

Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!

Ver todas las entradas