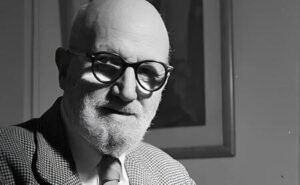

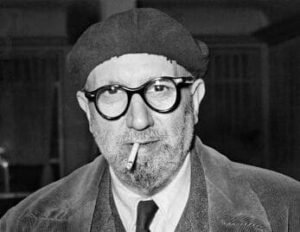

Autorretrato de León Felipe

«Autorretrato» abre Versos y oraciones del caminante (1920), el primer libro de León Felipe, y funciona como declaración de principios poéticos y vitales. Frente a la poesía grandilocuente y patriótica de su época, el poeta zamorano construye una identidad basada en la carencia, el desarraigo y la humildad. Este poema extenso, de versos libres y ritmo conversacional, es mucho más que un simple autorretrato: es un manifiesto sobre qué significa ser poeta cuando no se posee nada de lo que la tradición literaria consideraba digno de ser cantado.

El tema central es la ausencia como fundamento de una poética nueva. León Felipe enumera metódicamente todo lo que no tiene: «¡Qué lástima / que yo no tenga una patria!», «¡Qué lástima / que yo no tenga una casa!», «¡Qué lástima / que yo no tenga siquiera una espada!». Esta letanía de carencias construye, paradójicamente, una identidad poética sólida. Donde otros poetas cantaban a sus raíces, a sus blasones familiares, a las glorias heredadas, León Felipe construye su voz precisamente desde la desnudez, desde el no tener nada que lo ate a una tradición o a un lugar. El poeta se define como «un paria / que apenas tiene una capa», y en esa condición de desposeído encuentra su libertad y su autenticidad.

El tono del poema oscila entre la ironía y la melancolía. Las repeticiones de «¡Qué lástima!» funcionan como un estribillo que podría sonar lastimero, pero que en realidad tiene un deje irónico, casi burlón. León Felipe no se lamenta realmente de carecer de esos atributos tradicionales del poeta: los enumera para mostrar lo ridículo de considerarlos imprescindibles para la poesía. Cuando dice que quisiera tener «el retrato de un mi abuelo que ganara / una batalla», o cuando imagina ese abuelo «retratado con una mano cruzada / en el pecho, y la otra en el puño de la espada», está parodiando los tópicos de la poesía casticista y aristocratizante de su tiempo.

El poema se estructura en dos movimientos claramente diferenciados. La primera parte, más extensa, es el catálogo de ausencias: no tiene patria, ni comarca, ni casa solariega, ni antepasados heroicos, ni espada. Esta enumeración va in crescendo, desde lo más abstracto (la patria) hasta lo más concreto (la espada), pasando por elementos intermedios como la casa y los muebles viejos que cuentan historias. La mención a Francis Jammes y a Ayala no es casual: ambos escribieron poesía íntima ligada a espacios domésticos concretos, algo de lo que León Felipe deliberadamente carece.

La segunda parte, introducida con un potente «Sin embargo…», cambia radicalmente de registro. El poeta describe su verdadero patrimonio: una habitación prestada en un pueblo de la Alcarria, una mesa de pino, una silla de paja, un libro y, sobre todo, una ventana. Esta enumeración de lo mínimo contrasta deliberadamente con las grandilocuencias anteriores. Y es precisamente en esa humildad material donde León Felipe encuentra «todo el ritmo de la vida». La ventana se convierte en el símbolo central del poema, en el punto de contacto entre el poeta y el mundo. No necesita viajar, no necesita poseer: le basta con mirar.

La descripción de lo que pasa por esa ventana constituye uno de los momentos más hermosos y democráticos de la poesía española moderna. El pastor con su cayado, la mujer agobiada con leña, los mendigos de Pastrana, la niña que va a la escuela de mala gana: todos estos personajes humildes, que jamás aparecerían en la poesía épica o aristocrática, son aquí los verdaderos protagonistas. León Felipe no canta a generales ni a reyes; canta a la vida cotidiana de la gente común. Y en esa elección hay una declaración política y estética revolucionaria para 1920.

El episodio de la niña ocupa el corazón emocional del poema y transforma completamente su tono. La escena inicial es tierna y llena de humor: la niña se pega al cristal de la ventana, deformando su cara, el poeta se ríe y le dice que es muy guapa, ella le llama «¡tonto!» y se va. Es un momento de complicidad alegre, de vida cotidiana que justifica por sí solo toda la poética de lo humilde que León Felipe defiende. Pero entonces ocurre lo inevitable: la niña enferma y muere. El poeta la ve pasar por última vez, en «una caja / muy blanca» que tiene «un cristalito en la tapa», y establece una correspondencia desgarradora: la cara de la niña tras el cristal del ataúd reproduce la imagen de su cara pegada al cristal de la ventana. Los dos cristales se funden en uno solo, y la ventana que traía vida se convierte también en marco de la muerte.

Esta escena tiene una fuerza emocional brutal porque no está poetizada en el sentido retórico: está contada con la sencillez de quien narra algo que realmente le ha dolido. La repetición del adjetivo «blanca» (la sala es blanca, la caja es blanca, muy blanca) crea una atmósfera de limpieza y de muerte que se queda en la memoria. Y cuando dice «Todo el ritmo de la vida pasa / por el cristal de mi ventana… / ¡Y la muerte también pasa!», León Felipe está afirmando que la verdadera poesía no es la que canta solo glorias y bellezas, sino la que acoge toda la experiencia humana, incluido el dolor y la pérdida.

El final del poema retoma el estribillo inicial —»¡Qué lástima!»— pero ahora con un significado transformado. León Felipe vuelve a enumerar todo lo que no tiene, pero añade que se ve «forzado, a cantar cosas de poca importancia». Esa última frase es profundamente irónica: las «cosas de poca importancia» que ha cantado —la vida de la gente humilde, la muerte de una niña— son en realidad las más importantes, las únicas que realmente merecen poesía. Lo que el mundo considera «importante» —las batallas, las espadas, los blasones— es lo verdaderamente intrascendente.

La forma del poema refleja su contenido. Los versos son libres, de extensión muy variable, sin rima regular aunque con abundantes asonancias en «-a-a» que crean una musicalidad sutil. Esta irregularidad formal es coherente con el contenido: León Felipe rechaza tanto las formas métricas tradicionales como los temas tradicionales. Su poesía es conversacional, cercana a la prosa, como si el poeta estuviera charlando directamente con el lector. Esta sencillez formal, sin embargo, no es descuido: es una decisión estética muy consciente que anticipa tendencias que se desarrollarían plenamente en la poesía española posterior.

«Autorretrato» inaugura una voz poética que León Felipe mantendría durante toda su vida: la del poeta errante, sin patria, que encuentra en el camino y en los humildes su verdadera materia poética. Este poema, escrito en 1920, ya contiene los gérmenes de lo que sería su obra posterior, especialmente su poesía del exilio. Cuando años después la Guerra Civil lo obligara a salir de España y convertirse literalmente en un «paria», este autorretrato juvenil cobraría un significado profético. El desarraigo que en 1920 era una elección estética se convertiría en realidad histórica, pero el poeta ya había aprendido a hacer de la carencia su fuerza. La ventana, el libro, la mirada atenta a la vida que pasa: con eso le bastaba para cantar, y con eso construyó una de las obras más honestas y conmovedoras de la poesía española del siglo XX.

A Alberto López Argüello

¡Qué lástima

que yo no pueda cantar a la usanza

de este tiempo lo mismo que los poetas de hoy cantan!

¡Qué lástima

que yo no pueda entonar con una voz engolada

esas brillantes romanzas

a las glorias de la patria!

¡Qué lástima

que yo no tenga una patria!

Sé que la historia es la misma, la misma siempre, que pasa

desde una tierra a otra tierra, desde una raza

a otra raza,

como pasan

esas tormentas de estío desde esta a aquella comarca.

¡Qué lástima

que yo no tenga comarca,

patria chica, tierra provinciana!

Debí nacer en la entraña

de la estepa castellana

y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada;

pasé los días azules de mi infancia en Salamanca,

y mi juventud, una juventud sombría, en la Montaña.

Después… ya no he vuelto a echar el ancla,

y ninguna de estas tierras me levanta

ni me exalta

para poder cantar siempre en la misma tonada

al mismo río que pasa

rodando las mismas aguas,

al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa.

¡Qué lástima

que yo no tenga una casa!

Una casa solariega y blasonada,

una casa

en que guardara,

a más de otras cosas raras,

un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada

(que me contaran

viejas historias domésticas como a Francis Jammes y a Ayala)

y el retrato de un mi abuelo que ganara

una batalla.

¡Qué lástima

que yo no tenga un abuelo que ganara

una batalla,

retratado con una mano cruzada

en el pecho, y la otra en el puño de la espada!

Y, ¡qué lástima

que yo no tenga siquiera una espada!

Porque…, ¿Qué voy a cantar si no tengo ni una patria,

ni una tierra provinciana,

ni una casa

solariega y blasonada,

ni el retrato de un mi abuelo que ganara

una batalla,

ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada?

¡Qué voy a cantar si soy un paria

que apenas tiene una capa!

Sin embargo…

en esta tierra de España

y en un pueblo de la Alcarria

hay una casa

en la que estoy de posada

y donde tengo, prestadas,

una mesa de pino y una silla de paja.

Un libro tengo también. Y todo mi ajuar se halla

en una sala

muy amplia

y muy blanca

que está en la parte más baja

y más fresca de la casa.

Tiene una luz muy clara

esta sala

tan amplia

y tan blanca…

Una luz muy clara

que entra por una ventana

que da a una calle muy ancha.

Y a la luz de esta ventana

vengo todas las mañanas.

Aquí me siento sobre mi silla de paja

y venzo las horas largas

leyendo en mi libro y viendo cómo pasa

la gente al través de la ventana.

Cosas de poca importancia

parecen un libro y el cristal de una ventana

en un pueblo de la Alcarria,

y, sin embargo, le basta

para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma.

Que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa

cuando pasan

ese pastor que va detrás de las cabras

con una enorme cayada,

esa mujer agobiada

con una carga

de leña en la espalda,

esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias, de Pastrana,

y esa niña que va a la escuela de tan mala gana.

¡Oh, esa niña! Hace un alto en mi ventana

siempre y se queda a los cristales pegada

como si fuera una estampa.

¡Qué gracia

tiene su cara

en el cristal aplastada

con la barbilla sumida y la naricilla chata!

Yo me río mucho mirándola

y le digo que es una niña muy guapa…

Ella entonces me llama

¡tonto!, y se marcha.

¡Pobre niña! Ya no pasa

por esta calle tan ancha

caminando hacia la escuela de muy mala gana,

ni se para

en mi ventana,

ni se queda a los cristales pegada

como si fuera una estampa.

Que un día se puso mala,

muy mala,

y otro día doblaron por ella a muerto las campanas.

Y en una tarde muy clara,

por esta calle tan ancha,

al través de la ventana,

vi cómo se la llevaban

en una caja

muy blanca…

En una caja

muy blanca

que tenía un cristalito en la tapa.

Por aquel cristal se la veía la cara

lo mismo que cuando estaba

pegadita al cristal de mi ventana…

Al cristal de esta ventana

que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella caja

tan blanca.

Todo el ritmo de la vida pasa

por el cristal de mi ventana…

¡Y la muerte también pasa!

¡Qué lástima

que no pudiendo cantar otras hazañas,

porque no tengo una patria,

ni una tierra provinciana,

ni una casa

solariega y blasonada,

ni el retrato de un mi abuelo que ganara

una batalla,

ni un sillón de viejo cuero, ni una mesa, ni una espada,

y soy un paria

que apenas tiene una capa…

venga, forzado, a cantar cosas de poca importancia!

León Felipe, Versos y oraciones del caminante, 1920

TAMBIÉN TE VA A GUSTAR ESTO

Autor

-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.

Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!

Ver todas las entradas