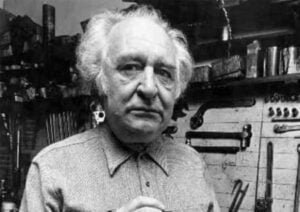

Biografía. Gabriel Celaya

El poema Biografía de Gabriel Celaya, publicado en 1975 en su libro La hija de Arbigorriya, constituye una de las expresiones más contundentes y demoledoras de su poesía social tardía. En pleno tardofranquismo, cuando la dictadura agonizaba pero aún mantenía su aparato represivo intacto, Celaya construye un retrato despiadado del proceso mediante el cual las instituciones sociales —familia, escuela, trabajo— van modelando y sometiendo al individuo hasta aniquilar cualquier atisbo de libertad.

El título mismo es irónico: una biografía suele narrar los logros y particularidades de una vida, pero aquí lo que se presenta es el proceso de despersonalización que sufre cualquier individuo sometido a las normas sociales. El poema se estructura en cuatro secciones claramente delimitadas por un estribillo revelador: «Eso, para empezar», «Eso, para seguir», «Eso, para vivir», y el final sin estribillo que concluye con la palabra «morir».

La primera sección describe la educación familiar mediante pequeñas órdenes cotidianas: no usar la mano izquierda, no poner los codos en la mesa, doblar bien la servilleta. Estas normas de etiqueta y buenos modales representan la primera fase del adoctrinamiento social. Son mandatos aparentemente inocuos, pero que establecen el principio fundamental: el individuo debe adaptarse a las normas externas, reprimir sus impulsos naturales y comportarse según patrones preestablecidos.

La segunda sección traslada la acción al ámbito escolar. Las preguntas sobre la raíz cuadrada, la ubicación de Tanganika y el año de nacimiento de Cervantes representan un tipo de educación memorística y descontextualizada, que valora la repetición mecánica sobre el pensamiento crítico. La amenaza «Le pondré un cero en conducta si habla con su compañero» introduce el elemento punitivo: el sistema no solo exige obediencia, sino que castiga la comunicación y la relación humana espontánea. El conocimiento se convierte en instrumento de control, no de liberación.

La tercera sección aborda la vida adulta: el trabajo, el amor, las decisiones personales. La pregunta «¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos?» cuestiona la legitimidad de cualquier actividad que no sea estrictamente utilitaria y es una referencia directa a la vida del autor, que era ingeniero de formación y poeta de vocación. La sentencia «La cultura es un adorno y el negocio es el negocio» reduce la vida humana a la dimensión económica, negando valor a todo aquello que no produzca beneficio material. La amenaza final de esta sección es demoledora: «Si sigues con esa chica te cerraremos las puertas». Incluso el amor, la experiencia más íntima y personal, queda sometido al control familiar y social.

La sección final abandona el estribillo y presenta una letanía de prohibiciones: «No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto. No bebas. No fumes. No tosas. No respires». La acumulación de imperativos negativos crea un efecto asfixiante. Cada «no» es una negación de la vida, de la espontaneidad, de la libertad. La progresión es significativa: comienza prohibiendo conductas socialmente sancionadas (locura, bebida, tabaco) y termina prohibiendo funciones corporales involuntarias (toser, respirar). El individuo ha quedado reducido a un estado de imposibilidad vital absoluta.

El penúltimo verso contiene la clave del poema: «¡Ay, sí, no respirar! Dar el no a todos los nos». Esta exclamación, que mezcla ironía y desesperación, propone una solución paradójica: negar las negaciones, rechazar el sistema completo de prohibiciones que constituye la vida social. Pero esta negación total solo puede conducir a un lugar: «Y descansar: morir». La muerte aparece aquí no como tragedia, sino como liberación, como el único espacio donde las normas ya no tienen poder, donde finalmente se puede «descansar» de la tiranía del control social.

El lenguaje del poema es deliberadamente directo y coloquial, sin artificios retóricos. Celaya emplea el estilo del discurso imperativo, las frases cortas y contundentes, la acumulación de órdenes tal como se pronuncian en la realidad cotidiana. Esta oralidad refuerza el carácter testimonial del poema: no es una reflexión abstracta sobre la represión, sino la reproducción literal de las voces represoras que todos hemos escuchado.

El poema funciona como una denuncia radical del proceso de socialización tal como se ejercía en la España franquista, pero su alcance trasciende ese contexto histórico específico. Celaya está cuestionando las estructuras fundamentales mediante las cuales cualquier sociedad autoritaria moldea a los individuos, sometiéndolos a través de un sistema de normas que comienza en la infancia y se extiende hasta la muerte. La poesía social de Gabriel Celaya alcanza aquí uno de sus momentos más lúcidos y perturbadores: la biografía del título no es la de un individuo particular, sino la biografía colectiva de todos aquellos que han visto su vida reducida a un catálogo de prohibiciones, y que solo en la muerte pueden aspirar a una libertad que la vida les negó sistemáticamente.

No cojas la cuchara con la mano izquierda.

No pongas los codos en la mesa.

Dobla bien la servilleta.

Eso, para empezar.

Extraiga la raíz cuadrada de tres mil trescientos trece.

¿Dónde está Tanganika? ¿Qué año nació Cervantes?

Le pondré un cero en conducta si habla con su compañero.

Eso, para seguir.

¿Le parece a usted correcto que un ingeniero haga versos?

La cultura es un adorno y el negocio es el negocio.

Si sigues con esa chica te cerraremos las puertas.

Eso, para vivir.

No seas tan loco. Sé educado. Sé correcto.

No bebas. No fumes. No tosas. No respires.

¡Ay, sí, no respirar! Dar el no a todos los nos.

Y descansar: morir.

Gabriel Celaya, La hija de Arbigorriya, 1975

Voz del propio autor

TAMBIÉN TE VA A GUSTAR ESTO

Autor

-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.

Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!

Ver todas las entradas