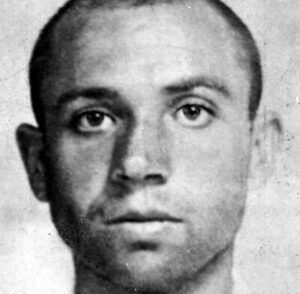

Retrato de Antonio Machado

Con el poema «Retrato» que inaugura Campos de Castilla en 1912, Antonio Machado despliega ante el lector uno de los más hermosos y sinceros ejercicios de introspección de la literatura española. Este autorretrato espiritual trasciende la mera biografía para convertirse en una reflexión profunda sobre la vocación poética, la identidad personal y la autenticidad artística. La composición marca un punto de inflexión en la trayectoria del poeta sevillano, quien abandona aquí el intimismo simbolista de Soledades para adentrarse en un diálogo directo con el lector, característica fundamental de su segunda etapa creativa vinculada a la Generación del 98.

El tema central del poema es la construcción de una identidad poética auténtica que se articula mediante un recorrido por las distintas etapas vitales del autor. Machado estructura su autorretrato en tres dimensiones temporales: el pasado —«Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla»—, el presente —donde define sus principios estéticos y éticos— y el futuro —evocado en la metáfora final del último viaje. La geografía sentimental que traza el poeta, desde los patios sevillanos de la infancia hasta las tierras castellanas de la juventud, no es casual: representa el tránsito desde la intimidad andaluza hacia la conciencia histórica y social que caracterizará su poesía madura. Esta evolución geográfica se corresponde con su desarrollo estético, que va desde el modernismo inicial hasta una voz personal despojada de artificio.

El tono del poema es conversacional y meditativo, marcado por una serena aceptación de sí mismo que contrasta con la angustia existencial de otras composiciones machadianas. El poeta se dirige al lector con naturalidad, empleando un registro coloquial que no rehúye la ironía ni la modestia. Esta actitud se manifiesta desde los primeros versos, cuando confiesa que su historia incluye «algunos casos que recordar no quiero», introduciendo así una nota de discreción que humaniza el autorretrato. La confesión de no haber sido «ni un seductor Mañara, ni un Bradomín» —referencias a Miguel Mañara, noble sevillano del siglo XVII conocido por su vida disoluta antes de su conversión religiosa, y al marqués de Bradomín, personaje donjuanesco creado por Valle-Inclán en sus Sonatas— refuerza esta imagen de hombre sencillo y alejado de toda afectación romántica.

Las claves de lectura del poema se articulan en torno a varios elementos simbólicos y referencias culturales que revelan la formación intelectual del poeta. La mención de las «gotas de sangre jacobina» alude a su herencia ideológica progresista, conectando con el espíritu revolucionario francés pero matizada por la serenidad de su verso, que «brota de manantial sereno». Esta tensión entre el compromiso social y la expresión poética sosegada define gran parte de la obra machadiana posterior. La referencia a Ronsard —«corté las viejas rosas del huerto de Ronsard»— evoca al gran poeta renacentista francés, maestro del soneto amoroso, y simboliza la herencia clásica que Machado reelabora sin someterse servilmente a ella. El rechazo a «los afeites de la actual cosmética» y al «nuevo gay-trinar» constituye una crítica velada a los excesos ornamentales del modernismo, posicionándose a favor de una poesía más depurada y auténtica.

La estructura métrica del poema —serventesios alejandrinos con rima consonante ABAB— proporciona un marco solemne que contrasta con el tono coloquial del contenido, creando una tensión expresiva muy característica del autor. La pregunta retórica central —«¿Soy clásico o romántico? No sé»— revela la conciencia de Machado sobre su posición en el panorama literario, rechazando las etiquetas estéticas para reivindicar la autenticidad personal por encima de las modas artísticas. Esta actitud conecta con el espíritu regeneracionista de la Generación del 98, que buscaba superar las dicotomías estériles para encontrar vías genuinas de expresión nacional. La metáfora de la espada del capitán —«Dejar quisiera / mi verso, como deja el capitán su espada: / famosa por la mano viril que la blandiera»— trasciende lo literario para convertirse en una declaración de principios sobre la función social del arte.

El motivo del diálogo interior —«Converso con el hombre que siempre va conmigo»— introduce una dimensión filosófica que será central en la obra posterior de Machado, especialmente en sus Nuevas canciones. Este «buen amigo» interior representa la conciencia moral que guía al poeta y que le enseñó «el secreto de la filantropía», revelando así la dimensión ética de su concepción poética. La metáfora final del «último viaje» anticipa la muerte con serenidad clásica, presentando al poeta despojado de todo lo accesorio —«ligero de equipaje, / casi desnudo, como los hijos de la mar»— y conectando así con la tradición manriqueña que ve en la muerte la gran igualadora. Esta imagen sintetiza magistralmente la filosofía vital machadiana: una existencia vivida con sencillez, honestidad y compromiso social, valores que define como esenciales frente a las vanidades del mundo literario y social de su época.

Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla,

y un huerto claro donde madura el limonero;

mi juventud, veinte años en tierra de Castilla;

mi historia, algunos casos que recordar no quiero.

Ni un seductor Mañara, ni un Bradomín he sido

—ya conocéis mi torpe aliño indumentario—,

mas recibí la flecha que me asignó Cupido,

y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario.

Hay en mis venas gotas de sangre jacobina,

pero mi verso brota de manantial sereno;

y, más que un hombre al uso que sabe su doctrina,

soy, en el buen sentido de la palabra, bueno.

Adoro la hermosura, y en la moderna estética

corté las viejas rosas del huerto de Ronsard;

mas no amo los afeites de la actual cosmética,

ni soy un ave de esas del nuevo gay-trinar.

Desdeño las romanzas de los tenores huecos

y el coro de los grillos que cantan a la luna.

A distinguir me paro las voces de los ecos,

y escucho solamente, entre las voces, una.

¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera

mi verso, como deja el capitán su espada:

famosa por la mano viril que la blandiera,

no por el docto oficio del forjador preciada.

Converso con el hombre que siempre va conmigo

—quien habla solo espera hablar a Dios un día—;

mi soliloquio es plática con este buen amigo

que me enseñó el secreto de la filantropía.

Y al cabo, nada os debo; debéisme cuanto he escrito.

A mi trabajo acudo, con mi dinero pago

el traje que me cubre y la mansión que habito,

el pan que me alimenta y el lecho en donde yago.

Y cuando llegue el día del último viaje,

y esté al partir la nave que nunca ha de tornar,

me encontraréis a bordo ligero de equipaje,

casi desnudo, como los hijos de la mar.

Antonio Machado, Campos de Castilla, 1912

TAMBIÉN TE VA A GUSTAR ESTO

La plaza y los naranjos encendidos de Antonio Machado

Autor

-

Hola. Soy Víctor Villoria, profesor de Literatura actualmente en la Sección Internacional Española de la Cité Scolaire International de Grenoble, en Francia. Llevo más de treinta años como profesor interesado por las nuevas tecnologías en el área de Lengua y Literatura españolas; de hecho he sido asesor en varios centros del profesorado y me he dedicado, entre otras cosas, a la formación de docentes; he trabajado durante cinco años en el área de Lengua del Proyecto Medusa de Canarias y, lo más importante he estado en el aula durante más de 25 años intentando difundir nuestra lengua y nuestra literatura a mis alumnos con la ayuda de las nuevas tecnologías.

Ahora soy responsable de esta página en la que intento seguir difundiendo nuestra literatura. ¡Disfrútala!

Ver todas las entradas